Figli di un decreto minore

E’ difficile da accettare, ma, probabilmente, sono venuta al mondo per… decreto! Sembra assurdo, ma in Romania un tempo si nasceva non solo per amore o per caso, ma anche per il decreto 770!

Alla fine del 1966, il regime comunista di Nicolae Ceaușescu decise di vietare gli aborti e la contraccezione, non certo per motivi religiosi o umanitari -impensabili in un regime totalitario- ma con l’unico nazionalistico scopo di incrementare la popolazione.

Nella pratica, fu solo un crudele e cinico esperimento sociale, disumano, che durò ben 23 anni!

Da un lato si mettevano al bando preservativi e altri metodi contraccettivi, venduti solo al mercato nero a prezzi proibitivi per la maggior parte dei romeni (i preservativi portati dalla vicina Ungheria, liberale e libertina, erano i più contesi); dall’altro vigeva il divieto assoluto di aborto. L’educazione sessuale era inesistente e i libri sulla riproduzione e la contraccezione erano considerati “segreti di Stato“, fruibili solo nell’ambito della formazione medica.

Più in dettaglio fu vietato l’aborto a tutte le donne al di sotto dei 40 anni (il limite di età fu esteso ai 45 anni, nel 1972), alle donne che avevano meno di 4 figli (limite portato a 5 nel 1972), a quelle la cui gravidanza non era causa di pericolo di vita, a donne la cui gravidanza non era provocata da incesto o stupro.

Più in dettaglio fu vietato l’aborto a tutte le donne al di sotto dei 40 anni (il limite di età fu esteso ai 45 anni, nel 1972), alle donne che avevano meno di 4 figli (limite portato a 5 nel 1972), a quelle la cui gravidanza non era causa di pericolo di vita, a donne la cui gravidanza non era provocata da incesto o stupro.

I trasgressori del decreto venivano puniti con la prigione.

il più grande boom demografico di tutti i tempi

Il risultato di tutto ciò fu il più grande boom demografico romeno di tutti i tempi, tra il 1967 e il 1968, con un incremento percentuale di nascite superiore al 100%.

Con il decreto 770 vennero al mondo ol tre 2 milioni di bambini, un vero e proprio esercito di figli del partito e non sempre dell’amore, per i quali lo stato ha dovuto costruire in fretta asili, scuole, ospedali, ma anche orfanotrofi. Gli effetti collaterali di questa politica della pazzia furono infatti gli oltre 170.000 bambini abbandonati, un’enorme eredità di Ceaușescu, fonte di un vero e proprio caso umanitario mondiale con cui la Romania continuò a dover fare i conti per molti anni dopo la sua morte (vi ricordate lo sdegno provocato dalle colonie di bambini che vivevano nella fogne di Bucarest negli anni ’90? Le associazioni umanitarie, anche italiane, che tentavano di salvarli? Le adozioni internazionali legali e paralegali dei bambini romeni?).

tre 2 milioni di bambini, un vero e proprio esercito di figli del partito e non sempre dell’amore, per i quali lo stato ha dovuto costruire in fretta asili, scuole, ospedali, ma anche orfanotrofi. Gli effetti collaterali di questa politica della pazzia furono infatti gli oltre 170.000 bambini abbandonati, un’enorme eredità di Ceaușescu, fonte di un vero e proprio caso umanitario mondiale con cui la Romania continuò a dover fare i conti per molti anni dopo la sua morte (vi ricordate lo sdegno provocato dalle colonie di bambini che vivevano nella fogne di Bucarest negli anni ’90? Le associazioni umanitarie, anche italiane, che tentavano di salvarli? Le adozioni internazionali legali e paralegali dei bambini romeni?).

Il loro numero sarebbe stato molto più grande se non ci fossero stati ben 4 milioni di aborti clandestini. Come è facile immaginare, in una Romania comunista dove le donne lavoravano quanto gli uomini, i sindacati erano inesistenti, la povertà era spesso la normalità, l’aborto di donne che non potevano permettersi un figlio era all’ordine del giorno.

Ma è bene conoscere le regole di questo gioco al massacro. Se una donna si recava in ospedale per cercare aiuto dopo le complicanze di un aborto illegale, NON veniva curata fino a quando non avesse denunciato la persona che aveva eseguito il raschiamento. Spesso questo significava denunciare un’amica, una sorella, una madre.

Per paura di questa sadica situazione, la scelta tra la propria vita e quella di un altro, molte donne non chiedevano assistenza medica, almeno fino a che non era strettamente necessario, e, spesso, lo strettamente necessario significava la propria morte! Si stima che più di 11 mila donne morirono per le conseguenze degli aborti illegali.

Si pensi che il loro numero supera quello delle vittime delle persecuzioni politiche degli anni della dittatura, ma di queste donne, dopo il 1989, si è parlato poco, pochissimo, non solo perché queste morti bianche non hanno mai avuto un registro e un conteggio preciso, ma anche e soprattutto perché ogni famiglia, ogni donna che ha vissuto sulla propria pelle gli effetti di questo decreto ha fatto in modo di rimuoverne il ricordo. Una spietata e rara testimonianza è il film “4 mesi, 3 settimane e 2 giorni” del regista rumeno Cristian Mungiu, Palma d’oro a Cannes nel 2007.

Si pensi che il loro numero supera quello delle vittime delle persecuzioni politiche degli anni della dittatura, ma di queste donne, dopo il 1989, si è parlato poco, pochissimo, non solo perché queste morti bianche non hanno mai avuto un registro e un conteggio preciso, ma anche e soprattutto perché ogni famiglia, ogni donna che ha vissuto sulla propria pelle gli effetti di questo decreto ha fatto in modo di rimuoverne il ricordo. Una spietata e rara testimonianza è il film “4 mesi, 3 settimane e 2 giorni” del regista rumeno Cristian Mungiu, Palma d’oro a Cannes nel 2007.

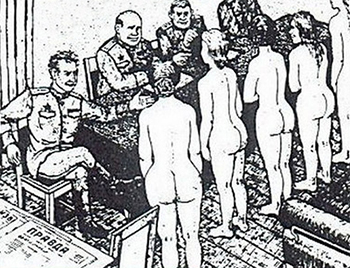

la polizia mestruale

Nessuna donna vuole ricordare le file davanti agli studi ginecologici, quando le donne, sotto i 40 anni, venivano prelevate dal loro posto di lavoro ogni mese e sottoposte a esami medici obbligatori per determinare prima possibile se erano in stato di gravidanza.

Nessuna donna vuole ricordare le file davanti agli studi ginecologici, quando le donne, sotto i 40 anni, venivano prelevate dal loro posto di lavoro ogni mese e sottoposte a esami medici obbligatori per determinare prima possibile se erano in stato di gravidanza.

A nessuna fa piacere ricordare che la loro fertilità era continuamente monitorata dai fin troppo zelanti funzionari statali che, oltre agli esami medici, conducevano dei veri e propri interrogatori sul perché non procreavano abbastanza. Questi esami ginecologici venivano spesso effettuati in presenza della cosiddetta “polizia mestruale” (ebbene si, abbiamo avuto anche quella!), come la soprannominavano i rumeni, che sottoponevano le donne ad una periodica violenza istituzionalizzata.

Nessuna vuole ricordare l’abbandono di un figlio, la denuncia di un parente, la morte di un’amica, sul tavolo della cucina, dopo un aborto fallito…

i tempi dell’Amore senza sesso

Nemmeno io vorrei poter ricordare quel giorno di autunno del 1985, in terza liceo, quando insieme a tutte le ragazze delle 10 sezioni della mia scuola, fui portata alla mia prima visita ginecologica obbligatoria, in seguito al tentativo di aborto di un’amica, arrivata in ospedale in fin di vita. Eravamo in fila in un silenzio surreale, abbandonate ai nostri pensieri confusi, riflettendo sulle conseguenze dell’amore.

Stavamo per diventare donne in un mondo in cui nessuno ci aveva detto dove collocare questo Amore, tra la paura, il dubbio, il divieto, il vincolo in cui era imprigionato il sesso.

Un mondo in cui fare l’amore era stato cancellato dal lessico comune. Infatti, noi, quelli nati nei primi anni dopo il decreto, non siamo stati mai chiamati figli dell’amore ma, ironicamente, decreței, ossia figli del decreto. Mia sorella, nata per amore nel 1964, non perdeva occasione, durante i nostri litigi infantili, di ricordarmi che io ero una di quelle.

Quando giocavamo giù al parco, noi, i figli del decreto, eravamo spesso i più arrabbiati verso il mondo e verso i nostri fratelli più grandi e desiderati.

Noi eravamo i figli con la chiave al collo… no non è una metafora, avevamo davvero la chiave di casa appesa al collo quando uscivamo per andare a scuola. Soli all’andata, soli al ritorno. Nati già grandi per necessità familiare e di partito, autonomi, responsabili, disciplinati, perseveranti, combattivi.

2 milioni di bambini di troppo!

Gli stessi che poi a vent’anni facemmo la rivoluzione del 1989, che portò alla caduta del regime comunista. La nostra vendetta contro il governo che ci aveva decretati!

Gli stessi che poi a vent’anni facemmo la rivoluzione del 1989, che portò alla caduta del regime comunista. La nostra vendetta contro il governo che ci aveva decretati!

Qualche tempo fa ho letto uno studio, sul Sole 24 Ore, in cui la psicologa Margherita Carotenuto sosteneva che “la violenza genetica dei decreței è la causa principale dei reati compiuti dai romeni in Italia.” Secondo lei, è impossibile cancellare l’infanzia!

Non so se il decreto 770 abbia davvero portato al mondo una generazione di figli indesiderati, non so se molti di loro, da grandi, siano diventati violenti, frustrati e infelici. So però che il pensiero di non essere (solo) figli dell’amore, di essere nati per dovere patriottico, di essere diventati, inconsapevolmente, i protagonisti di una pagina importante della storia del nostro paese, il pensiero che forse non siamo stati dei bambini desiderati, ma piuttosto obbligati o meglio, obbligatori… credetemi, questo ci ha tanto tormentati e spesso ci tormenta ancora.

Post Scriptum

Mia madre quando ha saputo che stavo scrivendo questo articolo mi ha ulteriormente rassicurata sul fatto che sono assolutamente figlia dell’Amore!!!

In un periodo in cui buoni e cattivi si alternavano e si confondevano, i colonnelli della quinta Direzione dei servizi segreti rumeni, la Securitate, quelli del Potere per intenderci, il 21 dicembre del 1989 furono arrestati e condannati – insieme ad altri dirigenti – al carcere. Mio zio era tra loro. Tutta la sua vita, le certezze e le incongruenze di una generazione comunista, la durezza e la fragilità di un regime quarantennale furono congelati in un attimo. Non si sa dove fu portato, né cosa gli fu fatto… niente, né allora, né oggi.

In un periodo in cui buoni e cattivi si alternavano e si confondevano, i colonnelli della quinta Direzione dei servizi segreti rumeni, la Securitate, quelli del Potere per intenderci, il 21 dicembre del 1989 furono arrestati e condannati – insieme ad altri dirigenti – al carcere. Mio zio era tra loro. Tutta la sua vita, le certezze e le incongruenze di una generazione comunista, la durezza e la fragilità di un regime quarantennale furono congelati in un attimo. Non si sa dove fu portato, né cosa gli fu fatto… niente, né allora, né oggi.